自闭儿家长自办康复机构

每天下午两点半,白桂芳都要准时来到位于南下某小区的一间 "学校",与其他4 名老师一起为5个自闭症儿童上课和训练,教孩子们发音、说话、唱歌等。

白桂芳在"学校"有双重身份--妈妈和老师。因为这不是一间普通的学校,而是一群自闭儿妈妈自发办起的康复机构,白桂芳就是其中一个。

辞职在家专门培训自闭儿子

见到陌生的记者,本来蹦蹦跳跳的小浩好像生气了,总是缠在妈妈身边用不是很清晰的语言重复地说要糖吃。“这是自闭症儿童的一个特点,见了生人就爱发脾气,十分排斥陌生人。”白桂芳介绍,他儿子属于早产,出生三个月了还不会笑,到了一岁时别人叫他也没反应,两岁的时候被正式诊断为自闭症,也就是所谓的儿童孤独症。

还好曾经有过家教经验的白桂芳很早就意识到了自己孩子的不同,在小浩三个月时开始进行早期干预,孩子两岁时,单亲妈妈白桂芳毅然辞掉了在某大型贸易公司任主管的体面工作,专职在家陪伴小浩。每天除了进行身体协调性训练外,白桂芳重复地教孩子认识、感知外界,但是,小浩依然像一颗遥远的星星,只按照自己的运行轨迹运动,到一岁时,小浩仍然不会表达再见的意思。

单亲母亲赴青岛学习专业知识

今年,小浩开始在东区一家幼儿园上学,但他仍然不会主动与老师和小朋友交流,更不会把在幼儿园发生的趣事回家告诉妈妈,尽管白桂芳付出了很多,幼儿园老师也很关心照顾小浩。

白桂芳一度陷入迷茫中。

今年初,听说青岛开设了关于自闭症知识的专业培训班,白桂芳带着小浩第一时间报名,交了每月近3000 元的学费后,就在培训班附近租下了一间房,每天按时听课学习,一学就是4个月。

“青岛之行收获真的很大,我学到了系统的自闭症儿童培训知识,也带回了很多关于自闭症儿童的资料。”白桂芳告诉记者,自己现在培训起小浩更加专业和有信心了。虽然每天教小浩发“a”两小时,而且持续一个月他才懂,虽然花了半年时间才教会小浩分清“白天”和“黑夜”,但这在自闭症儿童康复学习中已经算很成功了。

“我现在正在努力教会小浩分清‘上午’和‘下午’,尽管非物质性的概念很难教,但我充满自信。”白桂芳说,为了学习更多的自闭症知识,她差不多成为“专家”了,因为近年来在周边城市所举办的各类有关自闭症讲座,她几乎都到现场听过,甚至还专门跑去北京、厦门听课学习。

“只有自己了解、掌握相关知识,我才能对小浩进行科学有效干预,我相信他以后会最大可能地接近正常人,这是我的唯一心愿。”

记者观察,小浩外表俊俏可爱,经过几年的早期干预现在基本能够自己吃饭穿衣,发音不算清晰但能够背出“我有一个可爱的家,家里有爸爸有妈妈……”等课文。

自闭儿家长自发办起康复机构

在白桂芳身上,一些自闭儿妈妈似乎看到了新的希冀。

今年7月份,几个自闭儿妈妈和白桂芳商量,最后有了一个“大胆”的想法——把5个自闭孩子集中起来一起培训,再招聘几名幼师,由白桂芳负责传授自闭症相关知识,幼师的工资以及“学校”所有开支由家长们一起支付。初步协议达成后,一位热心的自闭症家长还腾出了一套房屋,作为孩子们上课的“课室”。

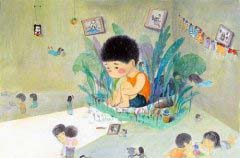

走进 “学校”,记者发现有“个辅室”、“电脑室”、“音乐室”、“感统室”等,还有一些提供给孩子们训练和玩耍的滑梯、玩具。“我们每周一至五的下午都要上课,因为孩子们早上在特殊学校上课。根据老师分工和时间安排,为教孩子们发音开设了‘个辅课’,为培训孩子们的手眼协调能力开设了‘精细课’,为促进孩子们大脑发育而开设了‘感统课’。”白桂芳向记者介绍道,目前“学生”中年龄最小的2岁,最大的10岁,她根据年龄的差异性,还专门自制了很多图片、相片、实物等教学课件。

每天下午两点半,这所特殊“学校”都会响起上课的铃声。下课后,家长们也会前来接回自己的孩子。虽然“学校”已经正式运作几个月了,但说到底,白桂芳们毕竟不是真正的持证老师,孩子们也不是在专业的学校机构进行康复培训。

“我们很无奈,因为自闭症孩子最好的康复老师就是父母,我们希望通过这种民间组织培训模式,让更多的自闭症儿童接受康复培训;我们很担心,尽管是非盈利性质,但私自招聘幼师为自闭症孩子进行康复培训,是否有违国家相关政策和规定?”白桂#p#分页标题#e#芳无助地说。